2025年10月31日、三重県の桑名市総合医療センターで発生した「患者取り違え」による誤輸血事故。 報道によれば、幸いにも患者の血液型が一致していたことなどから、現時点で深刻な健康被害は確認されていないとされています。しかし、医療安全の観点から見れば、これは「安全管理が機能した」のではなく、「たまたま最悪の条件が重ならなかった(ラッキーだった)」という事例に過ぎません。

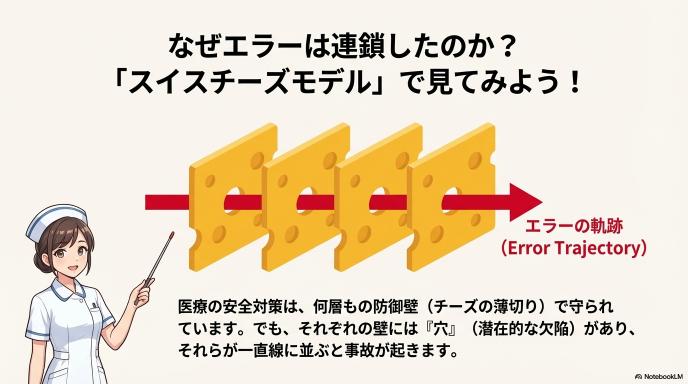

このインシデントを単なる「他院の不祥事」として消費せず、どの病院・どの病棟でも起こりうる「構造的なリスク」として読み解くことが、明日の事故を防ぐ鍵となります。本稿では、事実経過とともに、なぜヒューマンエラーが連鎖したのか、そしてどう防ぐべきかを深掘りします。

記事の音声のみはこちら↓

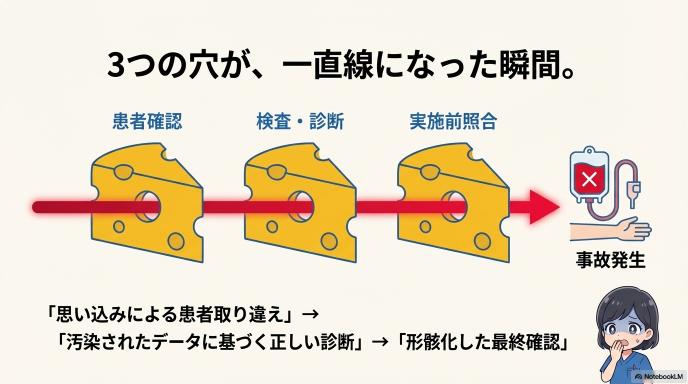

何が起きたのか:エラーが「真実」に変わる連鎖

報道をもとに事実関係を整理すると、一つのミスが後工程のすべてを「誤った正解」へと導いてしまった恐ろしいプロセスが見えてきます。

1) 起点:最初の取り違え(採血)

事の発端は、病棟での採血業務でした。看護師が90代女性患者に対して行う予定だった採血を、誤って同室に入院していた80代女性患者に行ってしまいました。 ここで重要なのは、「同室」かつ「高齢女性」という、誤認を誘発しやすい環境要因があったことです。

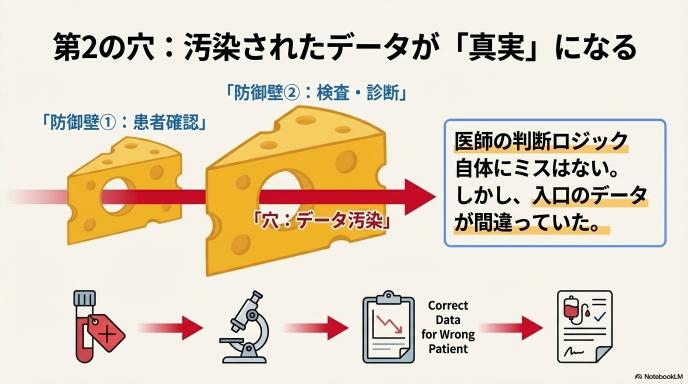

2) 増幅:誤ったデータで、判断が“正しく”進む

取り違えられた検体(80代女性の血液)は、検査室で分析され、「90代女性のデータ」として医師のもとへ届きます。 医師はこのデータを基に「貧血が進んでいる(輸血が必要)」と判断しました。ここがこの事故の最も恐ろしい点です。

医師の判断ロジック自体にミスはない 入力されたデータが(別人とはいえ)輸血適応の値であれば、医師が輸血をオーダーするのは医学的に「正しい」行為です。入口(採血)でデータが汚染されると、後工程の医師がどれほど優秀でも、誤った治療方針が正当化されてしまうのです。

3) 実施:不要な輸血の実行と発覚

医師の指示通り、90代女性患者に対して輸血が実施されました。本来は不要な処置でした。 事故が発覚したのは翌日。改めて行われた採血で数値に不自然な変動(異常値)が見られたため調査が行われ、取り違えの事実が判明しました。

「たまたま大丈夫だった」が一番危ない理由

「結果的に健康被害はなかった」という報道に安堵してはいけません。医療安全の世界では、この事例は「結果は軽微だが、学習価値が極めて高いニアミス」と捉えるべきです。

不適合輸血が招く「最悪のシナリオ」

今回はたまたま両者の血液型が同じ(報道ではO型)でした。しかし、もし血液型が異なっていたらどうなっていたでしょうか。 ABO不適合輸血が起きると、急性溶血性輸血反応が生じます。

- 血圧の急激な低下

- 腎不全

- DIC(播種性血管内凝固症候群:全身で血が固まりやすくなる重篤な状態)

これらは死に直結する合併症です。今回は「条件(血液型)」が味方をしただけであり、同じ構造のミスが別のペアで起きれば、次は致命的な結果になり得ます。

原因分析:「確認不足」で片付けてはいけない

報道では「個人情報の確認不足」が原因とされていますが、再発防止策を考える上で「もっと確認する」という精神論は無力です。

現場で取り違えを誘発した「構造」

人間は必ず間違える生き物です。特に、以下のような環境下ではエラー率が跳ね上がります。

- 場所への依存: 「窓側のベッド=Aさん」という思い込み(患者がトイレ等で移動していたら? ベッド交換していたら?)。

- 類似性: 同室、同年代、似た雰囲気の患者。

- 物理的障壁: 布団でリストバンドが見えにくい、点滴で隠れている。

- リソース不足: 夜勤帯や繁忙時、思考のリソースが枯渇している状況での作業。

そして、一度「この人はAさんだ」と思い込むと、多少の違和感を無視してしまう「正常化バイアス」が働き、チェックが形骸化します。

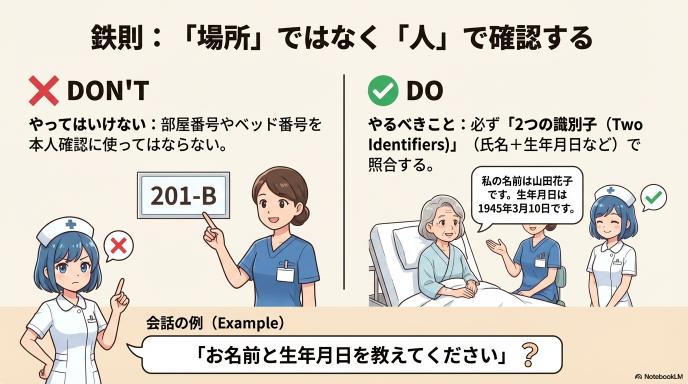

医療安全の大原則:患者確認の鉄則

今回の事故を防ぐための、国際的にも標準化されたルールを確認しましょう。

部屋番号・ベッド番号は「識別子」ではない

Joint Commission(米国の医療機能評価機構)などの国際基準では、「部屋番号やベッド番号を本人確認に使ってはならない」と強く警告しています。患者は部屋を移動します。ベッドは入れ替わります。「201号室の窓側の方」という認識は、取り違えの温床です。

「2つの識別子(Two Identifiers)」の徹底

必ず「氏名」+「生年月日(またはID番号)」の2つ以上の情報で照合します。

- × 「〇〇さんですね?」(「はい」と答えてしまう反射的行動を誘発)

- 〇 「お名前と生年月日を教えてください」(オープンクエスチョンで言ってもらう)

再発防止策:精神論ではなく「多層防御」へ

「気をつける」ではなく、システムでエラーをブロックする「多層防御」の視点が不可欠です。

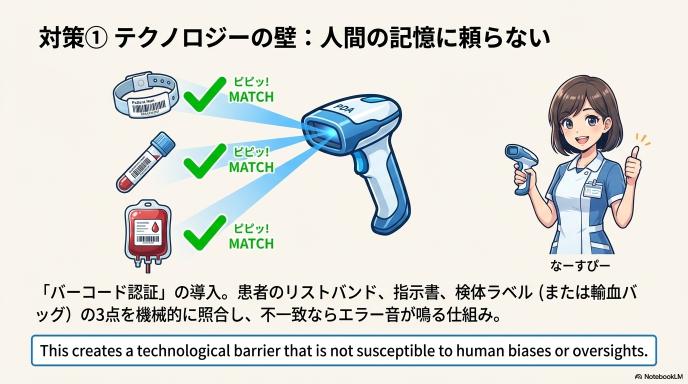

1. テクノロジーによる強制照合

最も効果的なのは、人間の注意・記憶に頼らないことです。

- PDA/バーコード認証の導入: 患者のリストバンド、指示書(オーダー)、検体ラベル(または製剤)の3点を機械的に照合し、一致しなければエラー音が鳴る仕組みです。

- AHRQ(米国医療品質研究調査機構)も、バーコード運用は投薬・輸血エラー低減の要としています。

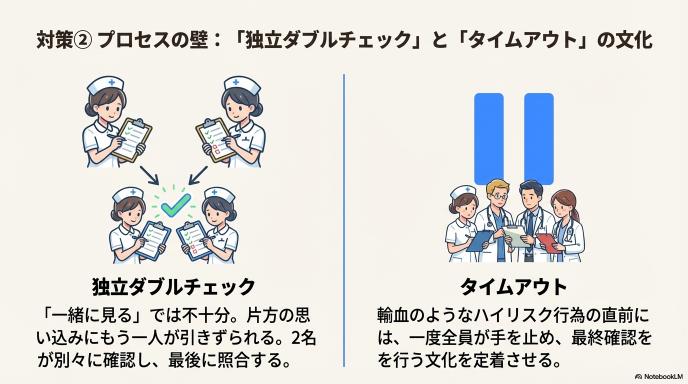

2. 輸血プロセスの「独立ダブルチェック」

輸血のようなハイリスク行為では、2名の看護師が「独立して」確認を行う必要があります。

- 「一緒に見る」と、片方の思い込みにもう一人が引きずられます。

- 別々に確認し、最後に照合する。そして実施直前には、手術室と同様に「タイムアウト(手を止めての最終確認)」を行う文化が必要です。

3. 医師による「データの違和感」検知

今回の事例で医師ができる防御策は、データの「経時的変化」に敏感になることです。

- 「病態の変化」として処理する前に、「前回の値とあまりに乖離していないか?」「検体の取り違えはないか?」と、データの出所を一瞬疑うクリティカルシンキングが、最後の砦となります。

【KYT】危険予知トレーニングへの応用

この事例は、現場教育の教材として非常に優秀です。以下の「4ラウンド法」を用いたKYT(危険予知トレーニング)をチームで実施してみてください。

ラウンド1:現状把握(どんな場面?)

- 状況: 2人部屋(高齢女性が同室)。

- タスク: 90代患者Aさんの定期採血を行う。

- エラー: 80代患者Bさんから採血してしまった。

- 結果: 誤ったデータに基づき、Aさんに輸血が実施された。

ラウンド2:本質追究(どこに危険が潜む?)

- 「いつものベッド」という場所依存の認識が、本人確認を省略させた。

- リストバンドの目視確認、バーコード照合が行われていない(または形骸化)。

- 採血管のラベルと患者を突き合わせていない。

- 「忙しいから」「寝ているから」と、口頭確認(名乗ってもらうこと)を省いた。

ラウンド3:対策樹立(どうすれば防げる?)

- 【最優先】 部屋番号での識別禁止。必ず「氏名+生年月日」で照合する。

- 【システム】 バーコード認証を必須化する(機械の目を借りる)。

- 【手順】 採血・輸血前は必ず手を止め、指差し呼称を行う。

- 【患者協働】 患者さんにフルネームを言ってもらうことをルール化する。

ラウンド4:目標設定(今日から何を徹底する?)

- 「ベッドではなく、リストバンド(人)を見る」

- 「思い込みを捨て、機械(バーコード)を通す」

- 「輸血は“作業”ではなく“イベント”。必ず立ち止まって確認する」

患者・家族ができること:安全チームの一員として

医療安全は、医療者だけの責任ではなく、患者側も参加することでより強固になります。もし入院される場合、あるいはご家族が入院される場合は、以下の点にご協力ください。

- 何度聞かれても怒らない: 採血や点滴のたびに名前を聞かれるのは、「安全管理が徹底されている証拠」です。「またか」と思わず、協力的な姿勢が事故を防ぎます。

- フルネームで名乗る: 「〇〇さんですね?」に対し「はい」と言うだけでなく、自分から名前と生年月日を伝える習慣をつけると、医療者のミスをその場で防げます。

- 違和感を伝える: 「今日は検査の予定はないはずだけど…」など、疑問に思ったら遠慮なく医療者に質問してください。その一言が、連鎖を断ち切るきっかけになります。

まとめ

今回の桑名市の事例から学ぶべきは、以下の3点に集約されます。

- 入口のミスは汚染する: 最初の「採血取り違え」は、その後の診断・治療というすべてのプロセスを連鎖的に誤った方向へ導く。

- 結果オーライは危険: 「大事に至らなかった」のは運が良かっただけ。同じシステム不備があれば、次は致命傷になり得る。

- 多層防御の実装: 「気をつける」ではなく、2識別子の徹底、バーコード活用、独立ダブルチェックという「仕組みの壁」を何枚も重ねることでしか、患者は守れない。

この教訓を現場の「当たり前」に変えていくことが、医療に関わるすべての人の使命です。

【本記事の目的について】

※この記事は、被害者やそのご家族を再び苦しめること、あるいは当事者・加害者を断罪することを目的としたものではありません。

目的はただ一つ、「同じ被害者も、加害者も二度と出さないこと」です。

ここで取り上げるエラーの構造は、決して他人事ではありません。これは、あなた自身と、あなたの未来を守るための学びの共有です。

コメント